深圳一纸震撼创投圈

深圳展现出了惊人的魄力。

10月24日,深圳市委金融委员会办公室发布了《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024-2026)(公开征求意见稿)》,简称《行动方案》。该方案首次提出了“大胆资本”的概念,旨在形成万亿级政府投资基金群。

其中,还包含了不少创投圈前所未见的新表述,比如“分类研究降低子基金返投认定和要求”,这对困扰投资机构多年的返投问题释放了积极信号;同时,“支持国资基金大胆试错”再次强调了国资的容错和尽职免责机制……熟悉投资圈的人士表示,这些措施有助于行业卸下重担,轻装上阵。

众所周知,深圳是人民币基金的重要基地,也是本土创投行业的风向标之一。深圳的做法往往会被其他城市效仿。

深圳带头

分类研究降低返投要求

此次政策分为七个部分,共计21条措施,其中很多具有开创性。尤其是关于松绑返投的规定——

“分类研究降低子基金返投认定和要求,特别是对种子和天使等早期基金,探索取消返投时序进度、资金规模等要求。”

这是一个重要的积极信号。尽管此前已有零星尝试,但深圳首次提出分类研究子基金返投认定和要求,并探索取消早期基金的返投时序进度、资金规模要求,这标志着创投行业的一个重要里程碑。

目前,政府引导基金已成为出资的主要力量,其主要目的是促进当地经济发展和产业升级,因此返投和招商引资成为了所有投资机构面临的重大课题。“只要募人民币基金,无论多么头部的机构,都无法回避返投问题。”

这种情况深刻改变了国内创投生态。为了完成返投目标,一些投资机构甚至专门成立了返投部门,将大量精力用于研究返投需求;返投压力也从投资机构传导到了被投企业,有些极端情况下甚至变成了“不迁注册地就不打款”。

不知不觉间,从投资机构到创业公司,似乎都被困在了返投问题中;创投机构在返投压力下陷入了进退两难的困境。

这不仅给政府引导基金带来了压力,因为返投要求的限制可能会降低其吸引力,难以吸引优秀的投资机构,从而与培育地方产业的目标背道而驰。

因此,返投松绑成了普遍共识。今年以来,一些引导基金的返投比例从最初的2-3倍逐渐降至1-1.5倍,同时制定了更宽泛的返投认定标准。现在,深圳迈出了一大步,令创投圈振奋。

总体来看,《行动方案》具有很强的系统性。针对创投行业面临的问题,如增加资金来源和供给,提出加快壮大“20+8”产业集群基金体系;推进金融资产投资公司、保险公司、资管公司参与创业投资;利用前海、河套等优势吸引国际资本;鼓励创投机构通过资本市场筹集长期资金等具体措施。在退出方面,提出畅通境内外上市渠道、丰富并购重组支付和融资工具、开展S基金和创投基金实物分配试点等有效措施,旨在解决行业中的瓶颈问题。

值得一提的是,《行动方案》目前正处于征求意见阶段,现公开向社会征求意见。

支持国资基金大胆试错

《行动方案》还特别提到国资基金的容错问题:

- 支持国资基金大胆试错,充分发挥财政资金的杠杆放大作用;

- 整体构建投资容错和尽职免责机制,实行差异化考核监督制度,根据不同基金属性,提升投资积极性。

目前,国资已经成为中国创投市场的主力军。据清科研究中心数据,2024年上半年,国有控股和国有参股LP的合计出资金额占比达到81.2%,这意味着一级市场超过80%的资金来自国资。

传统上,为了避免国有资产流失,国资基金在考核体系中强调“不可亏损”,每个项目都必须确保本金安全。一旦发生亏损,相关责任人可能面临问责。因此,在面对投资决策时,国资负责人往往承受着巨大压力。这导致国资基金在投资时往往选择“宁可错过,不担过错”。

全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民曾感叹,“哪怕不是投资失败,只是项目稍有瑕疵,国资管理机构也需要承担责任。这使得国资管理机构在进行股权投资时容易出现风险厌恶行为。”

这一系列争议也传导至VC/PE端。今年以来,关于“回购”的讨论愈演愈烈。虽然回购有一定的合理性,但国资LP的压力传导至投资机构身上,客观上加剧了回购现象。

因此,建立国资容错机制迫在眉睫。如果国资LP的容错机制能够落地,那么传导至一级市场的压力将有所缓解。

不久前,《广东省科技创新条例》明确提出:国有天使投资基金、创业投资基金的考核中,不以国有资本保值增值为主要考核指标。如今,深圳首次提出“大胆资本”,旗帜鲜明地支持国资基金大胆试错。

未来三年目标

到2026年,深圳计划形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群、百亿级天使母基金和种子基金群;全面激发社会资本活力,力争经备案的股权投资及创业投资基金超过1万家;全面优化创业投资市场环境,建设香蜜湖、深圳湾、前海湾、光明科学城等创投生态示范集聚区,提供不少于500万平方米的产业空间载体和配套设施,使创投生态氛围及营商环境在国内领先。

一张属于深圳的创投蓝图正在徐徐展开。

中国创投的向上拐点

此时此刻,中国创投行业正经历寒冬。

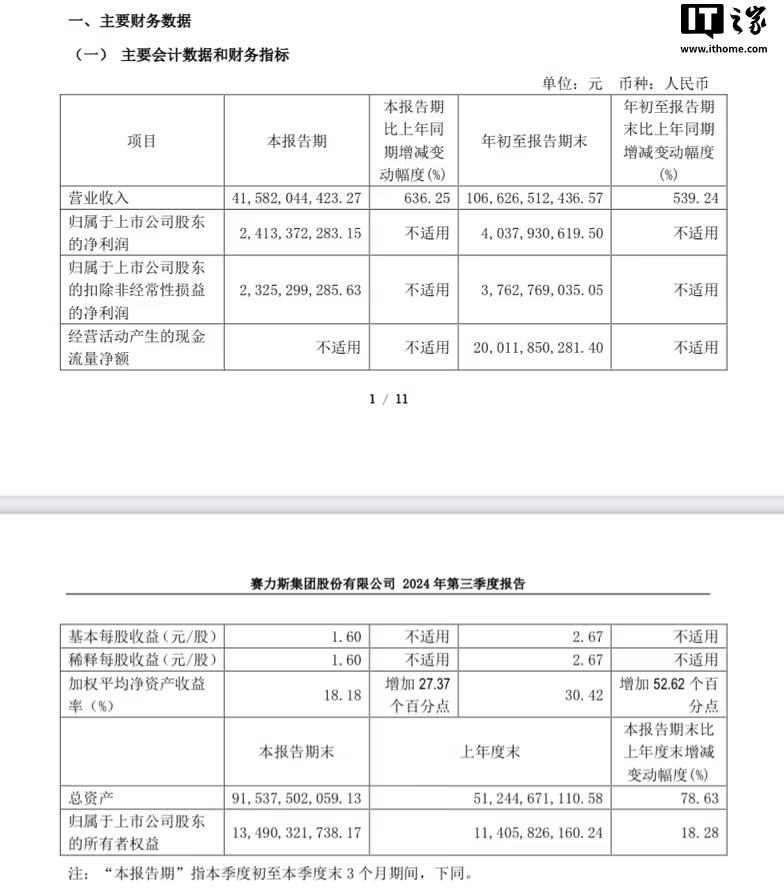

清科研究中心数据显示,今年上半年,中国新募集基金数量和规模分别为1817只、6229.39亿元人民币,同比分别下降49.2%和22.6%;投资案例数共3033起,同比下滑37.6%;退出方面,共发生746笔退出案例,同比下降63.5%。

正如投资人所言:“今天的一级市场有四大难题——募资难、投资难、管理难,退出更是难上加难。”

目之所及,募投管退的各种挑战让人心情复杂,“出清”正在席卷整个创投圈。每一个从业者对此都有深刻体会。

历史无数次证明,科技的崛起离不开创投的力量。在过去20多年里,中国创投市场伴随着经济的高速发展,扶持了一批又一批科技企业成长,直至上市,成为科技巨头。在全球新一轮科技竞赛中,科技企业更加需要风险投资人持续的支持。

创投行业的生存问题已经被摆上了台面。

极具标志性的一幕是今年6月,国务院办公厅正式印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。这被称为创投“十七条”,覆盖了创业投资的“募投管退”全链条,备受期待。

退出困境迫在眉睫。随后9月18日,国务院常务会议指出,要尽快疏通“募投管退”各个环节的堵点卡点,支持符合条件的科技型企业境内外上市,大力发展股权转让、并购市场,推广实物分配股票试点,鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金,促进创投行业良性循环。

种种迹象表明,人们对此充满期待。

中国创投行业经历了蛮荒年代,经历了无数个周期。年初时,创投大佬们警告说,这次寒冬可能会持续较长一段时间。在低谷时期,一个朴素的观点仍然成立:创投兴则产业兴,产业兴则城市强。因此,各地纷纷展开了创投竞赛。

所有人都在等待行业迎来一个向上的拐点。

微信扫一扫获取更多

微信扫一扫获取更多